『ウーツ鋼』の製造方法

ウーツ鋼の製造法については多くの紹介があるが、最も具体的で、かつ体験に裏付けられているのは、

イギリスのJ・M・ヒースのそれである。彼は南インドのサレムの例について詳しい記録を残しているが、

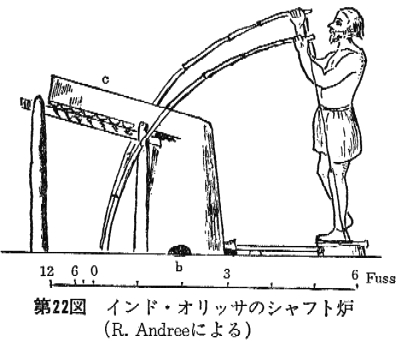

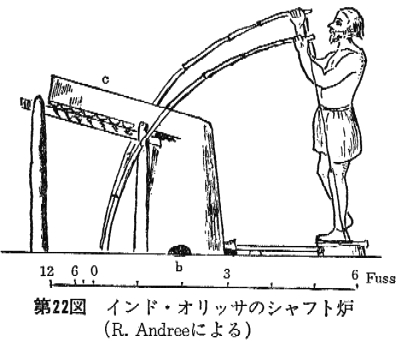

それによると製錬炉はシャフト炉、地上部が3〜5フィート地下部が8インチ〜1フィート、

炉下部の直径が2フィート、上部直径が1フィートの一種洋梨形である。ふいごは二つで、

いずれも丸剥の山羊皮でつくられた皮ふいご、送風管は竹で、この二本の送風管が一個の複式羽口に挿入される。

ウーツ鋼の製造法については多くの紹介があるが、最も具体的で、かつ体験に裏付けられているのは、

イギリスのJ・M・ヒースのそれである。彼は南インドのサレムの例について詳しい記録を残しているが、

それによると製錬炉はシャフト炉、地上部が3〜5フィート地下部が8インチ〜1フィート、

炉下部の直径が2フィート、上部直径が1フィートの一種洋梨形である。ふいごは二つで、

いずれも丸剥の山羊皮でつくられた皮ふいご、送風管は竹で、この二本の送風管が一個の複式羽口に挿入される。

この製錬炉で得られた粗鉄は、次に加熱、鍛錬を繰り返すことによって、長さ約1フィート、幅1.5インチ、

厚さ0.5インチの棒鉄に仕上げられる。次にこの棒鉄を数個に切断し、ルツボに入れる。それから、

重量比で鉄の十分の一に当る乾燥木材の削り屑と、二・三枚の緑葉を載せ、ついで一握りの粘土をルツボの口から突込み、

内部の空気が完全に抜けるまで塞いでしまう。この種のルツボ20〜24個が出来上ると、これらを小炉に入れ、

木炭をその上に積み上げて、二時間半ぐらい送風、加熱した上で炉から引き出し、徐冷する。やがてルツボを壊してみると、

その底にケーキ状の形をした鋼が出来ており、成功した場合には、鋼塊表面の中心から条線が放射線状に走っているのが認められるという。

これがウーツ鋼で、素量は1.2%から1.8%を示すものが大部分である。

それはともかく、このウーツ鋼の製造法には、いくつかの古代的な痕跡が残されている。

その一つは、いうまでもなくルツボの使用である。すでに述べたように、古代オリエント初期鉄冶金は二重製錬を行ない、

その媒体にルツボを使ったと復元されるが、ウーツ法は明らかにこの方法の延長線上に位置する。

しかもこの方法が、イランを経由していることは間違いないから、先に見たイラン出土の合せ鍛え鋼の高炭素部分は、

この種のルツボ加炭法によったものではないか、と逆に推論される。

今一つ、ウーツ法については、その原料として砂鉄がしばしば用いられたことをあげなければならない。

これまた、古代オリエント鉄冶金の初期的な性格を伝えるものである。

以上、あれこれを総合すると、古代インドの鉄冶金に関する直接的な資料は乏しいものの、前一千年紀における発展の、

おおよそのイメージを描くことは可能である。ヘロドトスが伝えるように、アカイメネス朝ペルシアの軍隊は、彼等同様、

鉄鏃で装備した手剛い相手をインドに認めたのである。

それは、彼等がエジプトで一蹴した、いまだに石鏃を用いる相手とは、いささか勝手が違ったであろう。紀元40〜70年頃、

某ギリシア人の手によって編まれた『エリュトゥラー海案内記』は、インドの輸出品目の中に鉄を掲げており、

ローマの老プリーニウスも、東方からの物品の中、鉄では「セーレスの送る鉄がもっともすぐれ、パルティアのものがこれにつぐ」と

記して称賛を惜しまなかった。セーレスとは、異説はあるが、南インドと解するのがもっとも妥当性に富んでいる。

(1フイート=12インチ= 304.8 mm 1インチ= 25.4 mm)

著者 村上英之助 古代東方の鉄冶金 より

鉄 森 浩一 編 社会思想社 1974年

|

|

|

戻る

|

進む

|

ウーツ鋼の製造法については多くの紹介があるが、最も具体的で、かつ体験に裏付けられているのは、

イギリスのJ・M・ヒースのそれである。彼は南インドのサレムの例について詳しい記録を残しているが、

それによると製錬炉はシャフト炉、地上部が3〜5フィート地下部が8インチ〜1フィート、

炉下部の直径が2フィート、上部直径が1フィートの一種洋梨形である。ふいごは二つで、

いずれも丸剥の山羊皮でつくられた皮ふいご、送風管は竹で、この二本の送風管が一個の複式羽口に挿入される。

ウーツ鋼の製造法については多くの紹介があるが、最も具体的で、かつ体験に裏付けられているのは、

イギリスのJ・M・ヒースのそれである。彼は南インドのサレムの例について詳しい記録を残しているが、

それによると製錬炉はシャフト炉、地上部が3〜5フィート地下部が8インチ〜1フィート、

炉下部の直径が2フィート、上部直径が1フィートの一種洋梨形である。ふいごは二つで、

いずれも丸剥の山羊皮でつくられた皮ふいご、送風管は竹で、この二本の送風管が一個の複式羽口に挿入される。