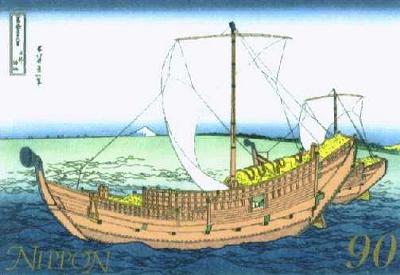

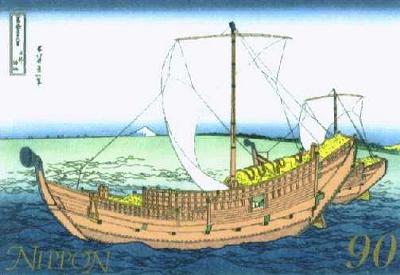

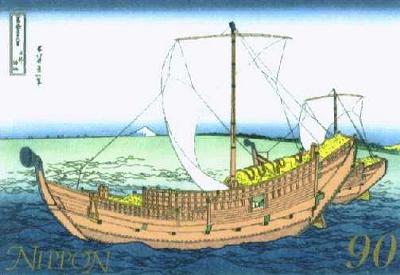

千石船

江戸時代の中ごろには経済が活発化し航路が開発され、物流が進み船舶の大型化がはかられました。

北前船(きたまえぶね)桧垣回船(ひがきかいせん)樽回船(たるかいせん)などと呼ばれました。

北前船(きたまえぶね)

江戸時代の回船の一つ。江戸時代中期から明治時代初期にかけて、北海道の海産物や北国の米などを日本海・

瀬戸内海回りで上方(かみがた)へ、上方の酒・塩などを北国に運搬した。北国回船。北国船

日本語大辞典 講談社 1989年

千石船

千石船というのは、ただ米千石を積む船があればそれを千石船とよんだ。特定の船型があったわけではない。

しかし江戸時代になって千石積級の荷船(廻船)がごくふつうに使われるようになると、大型廻船を代表する

という意味で、いつか千石船の呼び名が普及していった。

しかし今、千石船の名で理解されているのは明らかに一つの船型であって、いわば和船の代表的船型といった

ものに限られている。当時、この船型を「弁才船」とか「べザイ造り」とか呼んでいるが、その語源ほよくわからない。

弁才船は全国的に知られた和船の代表的な存在だったが、17世紀後半に瀬戸内海を中心に発達したもので、

当初は必ずしもこれが大型廻船の代表ではなかった。大体、江戸時代初期から中期にかけては多くの船型、

たとえば伊勢船・フタナリ・北国船・マゼ・ハガセ等があったし、その頃ではむしろフタナリや北国船型のほうが

大型廻船として代表的存在でさえあったのである。しかし、これらの大船も、江戸中期以後はだんだんと姿を消して、

弁才船が全国的に普及するようになり、やがて廻船といえば弁才船の姿しか見られなくなって、

今日では千石船=弁才船ということになってしまった。

船 須藤 利一 法政大学出版局

|

|

|

ホーム

|

進む

|