越中舟橋と鱒寿司 (12月号)

富山と言えば『鱒寿司』駅では必ず買って食べた名物弁当で、好物です。

低温輸送が完備した昨今では有名デパートなどでも売っています。

木の桶に笹の葉を敷いた優雅な寿司です。船橋の管理をしていた船頭達が、

江戸時代管理費節約のための減俸により副業として始まったものと言われています。

富山と言えば『鱒寿司』駅では必ず買って食べた名物弁当で、好物です。

低温輸送が完備した昨今では有名デパートなどでも売っています。

木の桶に笹の葉を敷いた優雅な寿司です。船橋の管理をしていた船頭達が、

江戸時代管理費節約のための減俸により副業として始まったものと言われています。

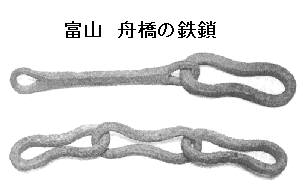

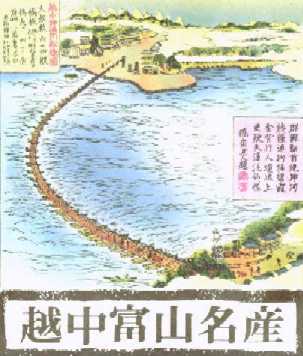

神通川は暴れ川で架橋は技術的に困難でした。初代富山藩主利次は町の整備に

あたり舟橋を改良しました。舟64艘、舟の長さ6間を鉄鎖2条でつなぎ、

その上に幅1尺2寸以上長さ5間2尺の板を横に3〜4枚並べ、それを32列並べたと

記されています。

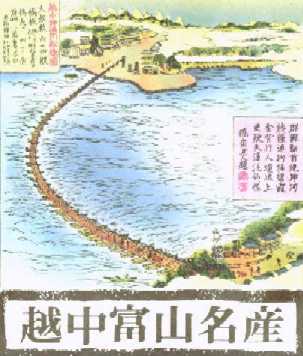

舟橋は規模も大きく、常設だったので富山名物になり、沢山の絵が描かれています。

鱒寿司の蓋に張られた絵もそのひとつで、亀田鵬斉のものを模写したもののようです。

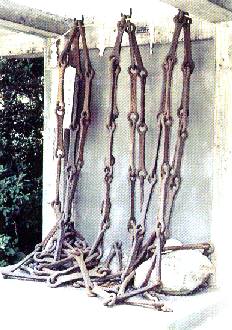

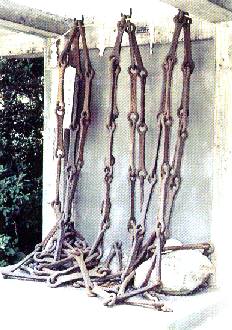

なお、福井の足羽川にも舟橋が渡され、その鉄鎖が残されています。

参考図書 橋のなんでも小事典 土木学会関西支部 講談社 91年

日本百名橋 松村 博 鹿島出版会 91年

富山市郷土博物館

福井市商工部観光課

1年間ご愛読ありがとうございました。来年もお楽しみください。

感想やご意見をお送りください。

投稿も大歓迎お待ちしています。

|

|

|

戻る

|

進む

|

富山と言えば『鱒寿司』駅では必ず買って食べた名物弁当で、好物です。

低温輸送が完備した昨今では有名デパートなどでも売っています。

木の桶に笹の葉を敷いた優雅な寿司です。船橋の管理をしていた船頭達が、

江戸時代管理費節約のための減俸により副業として始まったものと言われています。

富山と言えば『鱒寿司』駅では必ず買って食べた名物弁当で、好物です。

低温輸送が完備した昨今では有名デパートなどでも売っています。

木の桶に笹の葉を敷いた優雅な寿司です。船橋の管理をしていた船頭達が、

江戸時代管理費節約のための減俸により副業として始まったものと言われています。