銅鐸づくり (10月号)

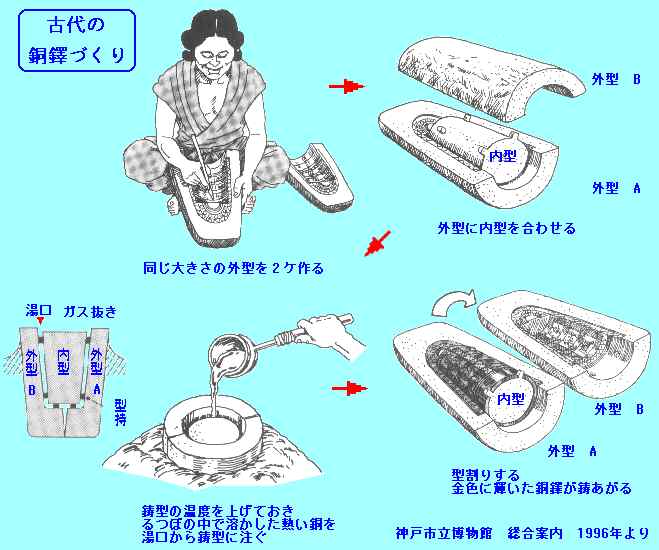

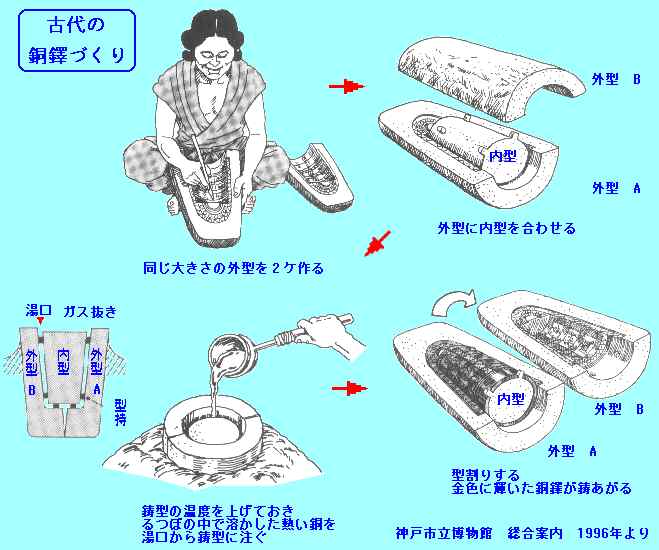

弥生時代の銅鐸や武器形祭器は、銅とスズの合金(青銅)を溶かして鋳型に流し込んで作る

鋳物です。武器形祭器は同じ形に彫りくぼめた2個の鋳型を合わせて、そのなかに青銅を流し

込む方法で鋳造されたものが多く、銅鐸のように中空の製品は2個の外型のあいだに内型(なかご)

を入れ、そのすき間に青銅を流し込む方法で製作されている。古い段階の銅鐸の鋳型は石製で、

弥生時代中期中ごろ以降は砂型に変化すると推定されています。

銅鐸の鋳型は、大和、河内、摂津、山城など、後に畿内と呼ばれる地域で多く発見されているほか、

播磨、越前、肥前、筑前のどから発見されており、武器形祭器の鋳型は北九州におおく、機内でも

数例知られている。

青銅器に使われた、銅やスズがどこで産出したものかわかっていません。銅が文書に現れるのは

以下です。

「人皇43代元明天皇の元年(708年)、武蔵の国より銅が献上される。これによって年号を和銅と

改め、(中略)しかし、42代文武天皇の2年(698年)に因幡周防の国より銅の鉱(あらがね)を

献上するとあるので、和銅がまったく最初とはいえない」

(袖鑑萬物蔵・初編・20頁)

参考図書

神戸市立博物館 総合案内 1996年

古文書から学ぶ 江戸の知恵・江戸の技 北田正弘 日刊工業新聞 1998年

感想やご意見をお送りください。投稿も大歓迎お待ちしています。

|

|

|

戻る

|

進む

|