桜ケ丘遺跡 (9月号)

兵庫県では、銅鐸がたくさん出土しています。1964年(昭和39年)に、神戸市灘区桜ケ丘町の

六甲山中腹から、一度に14個も発見されました。

銅鐸は、弥生時代の人々が祭りのときに鳴らした鐘であろうといわれていますが、後には、

独立した村の長のしるしにも用いられていたようです。銅鐸の発見される場所には古代の鍛治一族、

伊吹部や物部氏・多氏の存在が感じられます。

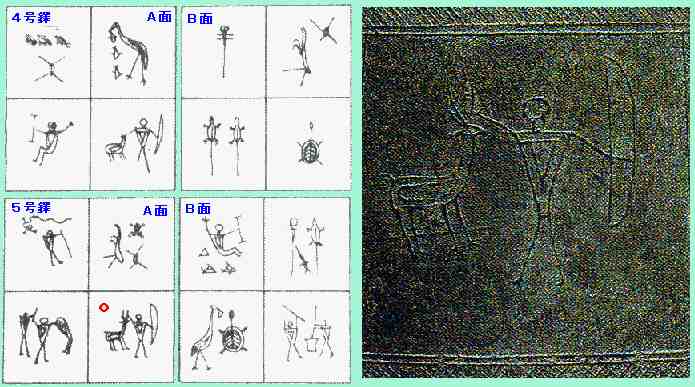

銅鐸には、表面に模様のあるものとないものとがあります。模様としては、水の流れやうず巻き、

のこぎりの歯のように三角形を続けたもの、網の目のものが多く見られます。また、中には絵の

あるものもあります。桜ケ丘の銅鐸には、カマキリ・クモ・トンボ・スッポン・サギなどの身近な

小動物や、狩り・漁・米つきなど当時の人々の、生活のありさまが描かれています。

銅鐸は普通、土器をともなわないで、銅鐸だけが土の中から発見されます。それは、村の祭祀の

中心、先祖を祭る神社の近くに神様を鎮めるために埋められたのではないでしょうか。

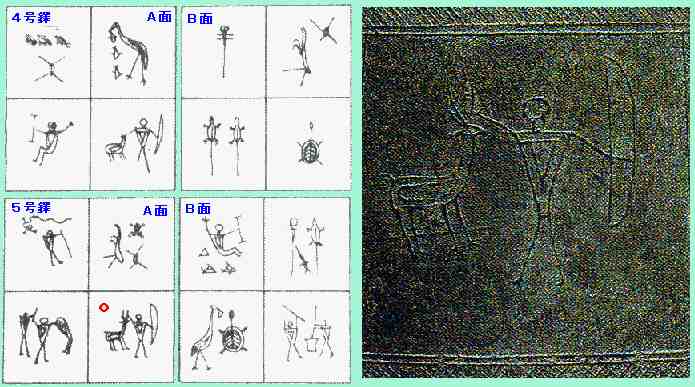

また、この桜ヶ丘の銅鐸は高さが45cmほどありますが、重量は3.4kgと非常に軽いものです。

厚みが2〜3mmと、非常に薄く現代でも再現が困難なほどの高度な技術で作られています。

参考図書

郷土史 ひめじ 姫路市教育委員会

神戸市立博物館 総合案内 1996年

青銅の神の足跡 谷川健一 小学館 1995年

感想やご意見をお送りください。

投稿も大歓迎お待ちしています。

|

|

|

戻る

|

進む

|