右の写真は餅鉄とその破面です。1996年 当時塩釜神社(現在京都、平野神社宮司)

の尾崎保博(おざき やすひろ)様から弊社従業員が頂いたもので、

3ケの内、最大のものは460gもありました。

非常に重く比重が大きいと思い、手持ちの砂鉄(千種・出雲横田)と

合わせて、㈱ニッテクリサーチ 様に分析して頂きました。

分析表のように純度が高く鉄分が約70%含まれています。こなごなに砕き炭火で焼くと簡単に鉄が出来そうです。

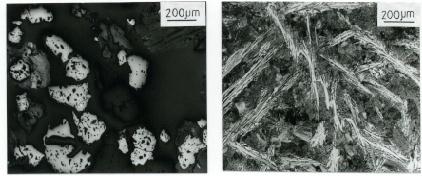

下の写真は左が砂鉄、右が餅鉄の組織です。

餅鉄(べえてつ)

円礫状磁鉄鉱(えんれきじょうじてっこう)。ベン鉄、モチ鉄などと呼ばれている。日本全国に産するが、

特に東北地方の釜石市や江刺市に多く産する。磁鉄鉱が川に落ち、長期間流されて角が丸みを帯び、餅状になったとされる。

昔は比較的多数あったと推定されている。現在、最大のものは径80センチ、厚さ20センチ。純度は高く、幕末期には高炉の原料としても使用された。

(みちのくの鉄 より)

分析解析結果

| 試料名 | T-Fe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Mn | Na+K | C |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 砂鉄-横田 | 54.9 | 13.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.02 |

| 砂鉄-千種 | 50.4 | 16.1 | 4.0 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.05 |

| 餅鉄-釜石 | 69.9 | 0.9 | 0.3 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.02 |

|

|

| 戻る | 進む |