分析結果は下の分析表のようになっています。特徴的なのは炭素(C)、珪素(Si)とリン(P)が非常に少ないこと。

JIS規格では5元素の分析が要求されていますが、構造用鋼の規格にあるS 10 C やS 20 C を分析すると、

5元素以外の成分の数値が錬鉄のそれより大幅に大きいのではないかと推測されます。錬鉄は現在の製鉄法

と異なり、1300℃程度の半溶解の鉄塊を造り、鍛錬して品質を整えているからです。

分析結果は下の分析表のようになっています。特徴的なのは炭素(C)、珪素(Si)とリン(P)が非常に少ないこと。

JIS規格では5元素の分析が要求されていますが、構造用鋼の規格にあるS 10 C やS 20 C を分析すると、

5元素以外の成分の数値が錬鉄のそれより大幅に大きいのではないかと推測されます。錬鉄は現在の製鉄法

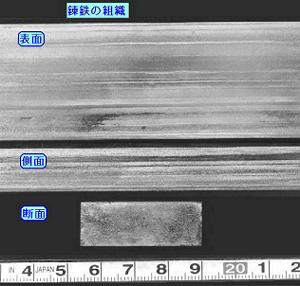

と異なり、1300℃程度の半溶解の鉄塊を造り、鍛錬して品質を整えているからです。当時は、圧延が出来なかったので、右下のように薄い粗鋼を重ね・束ねて水車ハンマーなどで鍛えたのでしょう。 鍛えることにより、鉄片中の鉄滓が絞り出され。加熱されることにより脱炭や浸炭され均質な鉄・鋼が出来たのです。

ちなみに、古い錬鉄は『刃物鍛冶』に喜ばれます。ナイフの地金やかんなの地金にすると 砥石あたりが良く研ぎやすく、又、綺麗な模様が出て、墨ながしなどと呼ばれています。

錬鉄(れんてつ=Wrote Iron):鉄滓を含む海綿鉄やパドル炉で製錬した鉄塊を水車ハンマーなどで 鍛錬した鉄。炭素0.1%程度。

パッドル錬鉄:銑鉄から鋼をつくるための炉(パドル炉)。半溶融の銑鉄に鉄棒を指し込み、 こねながら鋼を作る。この方法で出来た鋼を鍛錬した鉄。

(株)ニッテクリサーチ:新日本製鉄の検査部門、別会社

(株)ニッテクリサーチ:新日本製鉄の検査部門、別会社