先日、(株)ニッテクリサーチさんへ錬鉄(れんてつ=Wrote Iron)の分析をお願いしました。

この鉄片は4月に新潟の鍛冶師、岩崎重義氏から頂いた貴重な品です。30センチほどの延べ板の端部には

RMと刻印があり100年以上前にイギリスで作られたものの一部でした。

先日、(株)ニッテクリサーチさんへ錬鉄(れんてつ=Wrote Iron)の分析をお願いしました。

この鉄片は4月に新潟の鍛冶師、岩崎重義氏から頂いた貴重な品です。30センチほどの延べ板の端部には

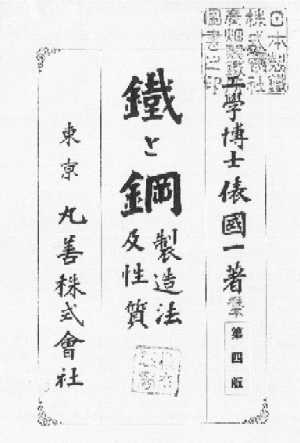

RMと刻印があり100年以上前にイギリスで作られたものの一部でした。分析が完了し、私の手元に届いたのは10月に入ってからです。『この錬鉄で勉強させてもらいました』 担当の西田さまはそう言われました。分析とともに組織の流れが判るように腐食させてあります。 昔の製鉄法と圧延法を調査された西田さんは、『鉄の歴史』ベック著の抜粋と表題の『鉄と鋼』俵国一 著の 300ページものコピーを届けてくださいました。この本は明治43(1910)年に書かれた、製鉄法と鉄の性質に 関する書物で判り易く、一般の人への啓蒙書のようでした。一生懸命読みました。皆様も機会があれば、 ぜひお読み頂きたいものです。先人の知恵が浮かび上がって来ました。

序文にこう書かれています。本書の目的は、製鐵業の如何なことをするものであるか、又色々の鐵は それぞれ如何なる性質を有するものか、それらを広く人にしらしむるためである。[以下略]

その本の中に、サンプルで持ちこんだ錬鉄の記事がありました。

洋鉄の区分の中にルーモール―――英国産最上等品のパッドル錬鉄

俵 国一 (たわら・くにいち) 【鉄冶金学者】1872-1958年

ドイツ留学後、東大で鉄冶金学講座を担当、日本刀研究の権威となる。退官後は、金属組織学の確立に尽力し、 日本固有の砂鉄製錬法や、日本刀の科学的研究などの業績がある。

「和鋼」の名づけ親。島根県出身で、博士の著書・研究用サンプル・遺品などを展示、その業績をたどります。 (和鋼博物館、安来市) 文化勲章受章者 昭和21年2月11日

『古来の砂鉄製錬法』丸善、1933年・『研究と実地』丸善、1947年

錬鉄の分析とメタルフロー(組織の流れ)は次のページに記載。