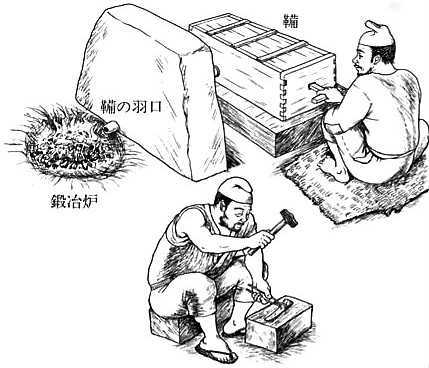

例によって古本屋で本探しをしていました。主題の『技術の考古学』を見つけ、表紙のイラストに興味を持ち ペラペラとページをめくります。面白そうだな!早速購入して読みました。著者は広島大学で教鞭をとっておられる 潮見 浩教授です。学生達がものづくりの技術を知ることにより、初めて正確な考古学の報告書が出来ると、 製造工程をイラストにより表現された1988年発刊の本です。内容は石器・焼物・骨角器、貝製品・ 木器、木製品・金属器・ガラス・塩・編物、織物・顔料、漆その他と広範囲な技術が紹介され、付録には年代決定法なども書かれ、興味深い本です。

あとがきには以下のように書いてありました。

考古学で取扱うおもな資料は、人の関与したもの、あるいは人の手によって製作されたものである。 石器や土器は、偶然にあるいは個人の気ままな意志で作られたものではない。考古資料を数多く観察していけば、 それがどのような過程をへて製作されているかを、ある程度は理解することができる。『もの』を製作する技法は、 人々の生活のなかから生まれ、改良をくわえられながら継承されている。それらが今日の私たちの生活を支えている、 といっても過言ではない。(以下略)

技術の考古学 潮 見 浩 有斐閣選書 1988年3月