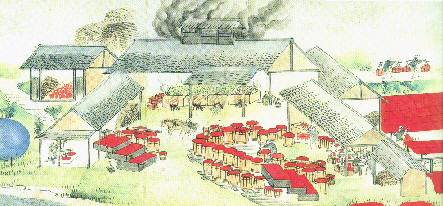

1.ベトベトのローハを天日乾燥し、釜の上に作った棚に朴(ほう)の木の葉を敷いて 山盛りにし、余熱を利用して乾燥させます。それに水を掛けるとカチカチに固まる ので半紙大に割って釜焼きします。(なぜ固まるのかよくわかりませんが) 2.乾燥したローハを素焼きの焙烙(ほうろく)に朴(ほう)の木の葉を敷いて少量 づつ盛り200枚前後釜の中に積み重ねます。松の薪で700℃位に温度を上げ 1〜2日焼きます。緑色のローハが赤いベンガラに変わります。素粒のベンガラ を『焼キ』と呼び、この工程を担当する人を釜大工と言います。この焼きによっ て品質がおおむね決まってしまう重要な工程です。 3.『焼キ』を水洗碾き臼室(すいせんひきうすしつ)へ運び水槽に入れ攪拌し上水 を下の水槽に落とし粒度を分けます(水簸すいひ)。それをさらに碾き臼で挽き 細かくします。 4.脱酸室へ送り、清水の水槽へ入れてかき混ぜ沈殿させ、上澄みを捨てる工程を 100回位繰り返し、酸を抜きます。 5.水槽の底に残った、泥状のものを干板に薄く延ばして天日乾燥したものがベンガラ です。 6.100匁(375g)の紙袋に入れたり、1斤(600g)の小箱に梱包され出荷されました。 現代製法のベンガラでも色は吹屋のベンガラには及ばないと言われています。又、 ベンガラは現在以下のように種々用途に使われています。

| 着色顔料 | 自動車・ゴム・アスファルト | 磁気媒体 | オーディオ・ビデオ・フロッピー |

| フェライト | 磁石として テレビ・スピーカー | 触媒 | 石油化学合成 |

| 磁気トナー | 乾式複写機・ファクシミリ |

参考資料 吹屋のべんがら製造工程図 河合栗村 筆 備中吹屋 山陽新聞社 備前刀 山陽新聞社